那些一眼看到问题本质的人是如何炼成的?

你在生活中,有没有见过这样的人?

一般人遇到问题,要么不知所措,要么试着用自己熟悉的方法解决,如果解决不了,再向别人求助。

而他们是这样的:

这个问题可以从这几方面考虑,具体又可以分成这几个要点……"

"这个问题的本质应该是……我们可以从核心入手……"

"这个问题,你考虑的时候遗漏了这几个点……"

简而言之,一般人的思路,是"大概是这样?我先上手试试",而他们遇到问题,要么能非常全面地进行思考,要么能一眼看到事物的本质,直击核心。

有时候,经过他们的点拨,你会恍然大悟,会觉得:这么明显的东西,我之前怎么就没发现呢?

为什么他们能做到,但你却做不到呢?这次,我想从内部的角度,和你聊聊这个问题。

01你是否真的在思考?

我有位朋友,是专门帮企业做数据咨询的。前不久,她接到一个单子,一家做教育的企业,想请她做数据驱动。

她问:你们有财务系统吗?答:没有。Excel记录收支?没有。那你们怎么计算收入的?手动收钱,用纸笔记。

这是一家年营业额一千多万的公司,虽然不大,但也不算小了。

这种现象少见吗?绝不少见。我见过不少小的创业团队,工作用微信,KPI拍脑袋,协作基本靠群里吼,用邮件沟通都不多,更别说完善的管理体系了。

许多人的思维,就像这些公司一样:每天都在接触海量信息,每天都在运转和输出,但在这些行为的底层,却缺乏一套有效的思考体系。

我们身处21世纪,手边有着大量高效、先进的工具,但大脑却没有跟上,仍然是在遵循本能去思考和行动。

这些本能是什么呢?直觉、情绪、下意识、条件反射。

举个例子,我在之前的文章中,批判过不少自媒体的做法:立场先行,观点输出,诉诸个例,煽动对立……但问题是这些自媒体人,他们不知道这样是“不对的”吗?他们真的笨到会犯这些错误吗?

一点也不。他们当中绝大多数都很聪明。

但为什么这些文章能大行其道呢?原因很简单,看得爽,不费脑。

当你将“不费脑”当成一个优点时,你就是在任由直觉和情绪起作用,而将动脑思考的权力,拱手让给了别人。

02我们是如何思考的?

说回前文。我们是如何思考的?

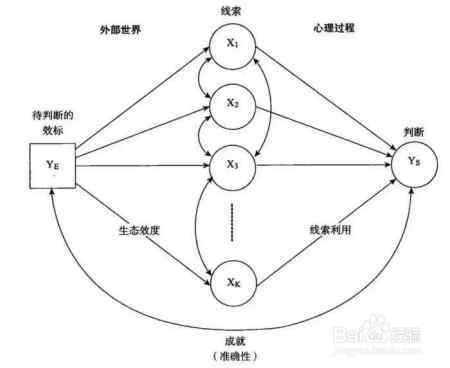

心理学家 Egon Brunswik 提出过一个"透镜模型"。他认为,我们认知这个世界,做出思考、分析和判断,依据的并不是这个世界真实的样子,而是一套认知系统:透镜,线索和心理表征。

从「效标」到「线索」是透镜

从「线索」到「判断」是心理表征

什么意思呢?举个例子,你在地铁上,看到一个人,穿着不太合身的西装,年纪不大,正在聚精会神地按动手机,你可能会下意识地得出结论:这个人大概是跑销售的。

在这个过程中,你的大脑里发生了什么呢?

你会注意到他的神情、衣着和动作,得到聚精会神、不太合身的西装和按动手机,这些东西整合到一起,和你印象中的销售员相吻合,于是你做出一个判断。

在这个过程中,你所注意到的这几个因素,就是“透镜”;它们所得到的结果,就是“线索”;这些线索在你记忆里映照出来的对象,就是“心理表征”。

丹尼尔·卡尼曼认为,在日常的思考和决策中,我们这个系统是直觉的、不为意识所觉察的,因而是相当脆弱的,它极其容易被各种外部、内部的因素所干扰。

举个简单的例子:

可口可乐和伯克希尔·哈撒韦这两家公司,在2018年初,哪一家的市值更高?

如果不给任何情景,直接看到这个问题,许多人会下意识地选择可口可乐。理由很简单,在大众的认知中,可口可乐是一个大集团,行业巨头。而后者许多人都闻所未闻。

但实际上,后者是巴菲特的公司,目前市值4900亿,500强排名第8。而可口可乐目前市值1800亿,500强排名仅235。

(当然我这样问,你一定知道里面有陷阱)

许多研究都证实了这一点。心理学家 Shah 和 Oppenheimer 做了一个实验,他们虚构了若干个股票,让参与者们去研究和交易。结果发现,相对于发音不流畅的股票(比如Taahhut),参与者更关注发音流畅的(比如Artan)。后者获得的关注和交易均高于前者。

原因很简单:发音越流畅,在我们的认知中,就会觉得它“越熟悉”。而反之,我们会觉得它更加陌生。

这一点就称为“可得性启发式”:我们在思考、判断、决策时,即使自己不愿意承认,但很多时候,我们会把对一个东西的熟悉程度,拿来当作评判的标准 —— 尽管其中不具备任何逻辑。

也就是说,在直觉的作用下,我们会将一些完全无关的东西,拿过来充当“透镜”,并左右我们的表征和思考过程。

所以,卡尼曼告诫我们:当心直觉。大多数时候,你的思考过程,其实是有漏洞的,它们经不起理性的检验。

03“内化”看待事物的方式

但凭借直觉思考,一定会出问题吗?我们遇到问题,一定得把它写下来,仔细审视、分析、研究,花大量时间去探讨吗?

心理学家加里·克莱因并不认同这一点。他研究了大量的专家,得出一个结论:这些专家在思考和判断时,往往并不是依赖严谨的逻辑思维,而是凭借直觉作出决策的。

这不是跟卡尼曼背道而驰了吗?

并不。在加里·克莱因提出的直觉决策理论中,他认为,直觉决策在日常生活中更有用,但他同时也承认:普通人和专家之间的差异,就在于后者的直觉是受过训练的。

什么意思呢?简而言之,专家在思考和分析的过程中,会更多地使用“模式识别”策略。

用前面的透镜模型来解释,其实就是两点:

第一,专家能更快地识别情境,提炼出需要关注的线索;

第二,在心理表征的对应上,专家拥有更准确、更稳定的表征。

举个例子:

两位护士同时照料一位小女孩。第一位护士注意到,小女孩有一些异常的指标,比如体温偏低、昏昏欲睡、伤口长时间不愈合……但她并没有特别在意,因为这些都在正常范围内。

但第二位护士一眼就发现,这些因素(以及其他一些因素),正是某种疾病的症状。于是,她立刻通知医生,对小女孩进行紧急处理。

加里·克莱因用这个例子,来说明新手和专家思维上的区别。

一个对象可能有很多线索,新手会漫无目的、一条条孤立地去观察、理解、思考;而专家会把它们放在一个“模式”之中,告诉自己:我该关注哪些线索?这些线索意味着什么?它们整合起来对应着什么?

也就是说,专家拥有一套稳定的“模式”透镜系统,会知道针对这个问题,这个情景,应该选择什么样的“透镜”去看待和分析。

而相比之下,新手和普通人,这套透镜系统是不稳定的。

对于一个复杂的问题,你可能会被一些细枝末节所迷惑,甚至会受到很多不相关因素的影响 —— 比如前面所说的“可得性启发式”,以及锚定、常识、自动化思维,等等。

但一个思维清晰的人,他会这样思考:这是一个什么问题?我该选择哪些“透镜”去看待?我该如何理解它们?

还记得之前讲过的“思维模型”吗?这其实就是一种应用。

就像面对一道数学题,普通人可能直接上手就想:我可以怎么解答?但高手会这样思考:这道题是从什么题型变换过来的?它涉及哪些知识点?我可以用哪些公式和原理来分析它?

我们要内化的是什么?就是这种看待事物的方式。

把一个事物,按照某种有条理的结构,进行分解、审视,找出它的底层规律,再将自己的视野拔高,更全面地去理解它。

04建立新的认知框架

那么,如何培养这种看待事物的能力呢?

基本上,也是两个途径:

第一,是大量的知识和模型积累。

第二,是有意识地锻炼和联结。

第一点很简单,大量的知识积累是原材料。缺乏原材料,一切方法都是没有意义的。

但更重要的是第二点。我们认知世界,会受到许多“认知框架”的影响。

像丹尼尔·卡尼曼所指出的各种直觉的弊端,就属于认知框架。而我们在成长中,所潜移默化接受的各种原则、常识,比如男主外女主内、要挣很多很多钱等,也属于认知框架。

我们很少会觉察到它们,但它们无时无刻不在左右着我们的思考。它们是我们整个思考体系中的“公理”。

但认知框架本身,真的是无用的吗?当然不是。

前面所说的“模式识别”,其实也是一种认知框架,它能够非常有效地帮助我们节省成本,更快速地抵达问题的核心。

同样,各种思维模型、工具,也是一种认知框架。

像我在阅读、思考时,不会想着我要用什么模型、我要怎么怎么做,但大脑就会自然而然地做出反应,划定好区域,把不同的信息放进去。

透镜、心理表征,都属于认知框架。我们要做的是,通过有意识的锻炼,将对象、问题,跟更加合理的框架,建立起联结。

所以,那些思维清晰的人,跟我们有什么不同?很大程度上,就是他们意识到了认知框架的存在,能够破除旧的框架,并用新的、更全面的框架来辅助思考。

这就是“内化”的过程:用新的认知框架,去替代旧的框架。也是我们需要不断训练、建立联结的过程。

05新框架替代旧框架的方法

具体而言,可以参考这几个练习:

界定问题

问自己:我所要思考的是什么?

一切思考的前提,是清晰的界定。

只有对事物和问题进行界定,明确了“我要思考的是什么”,你后面的一切行为,才是有意义的。

就像我在写作的时候,寻找素材时,会有大量的材料,甚至在写作时,也会时不时想到许多有用的东西。但如果全部放进来的话,只会使文章变得混乱。

所以,我需要时不时地提醒自己:这篇文章是讲什么的?我需要用什么材料?它们起到什么作用?

这可以为你的思考,指定一个明确的方向。

审问思考过程

问自己:我为什么作出这样的结论?

如何知道自己的思考,是卡尼曼式的(未经训练的直觉),还是克莱因式的(经过训练的直觉)?

最简单的方法,就是自己去审问它。

问清楚自己:我是如何得出这个结论的?当我说“对、赞同、喜欢、反对”的时候,当我下任何一个判断的时候,我经过了什么样的思维过程?

试着用语言把它表述清楚。

在脑中建立 Checklist

问自己:这个事情有哪些要点?

这是一个极其有效的方法,它可以迫使我们不断把视角进行调整,优化和迭代我们的“透镜系统”。

具体而言,对于任何一个事物,都问一句:它有哪些重点?哪些地方需要特别留意?把答案记下来,形成一张 Checklist 表格,再不断地去修正、完善它。

当然,这个表格,最终是要删掉的,你要让它进入你的大脑里。

把生活让给外部化的系统,只会慢慢地降低你的思考能力。试着在大脑中去建立、填写、修改、迭代它。久而久之,你就可以建立起一套稳定的“透镜系统”。

概念提取和联想

问自己:它跟哪些事物有相似之处?

如果说第3步,是对应线索——透镜,这一步,就是对应线索——心理表征。

不断问自己:我能通过它联想到什么事物?把它们全部列出来,找出彼此间的逻辑关系,活化自己的知识网络。

在这个过程中,要注意保持开放性的心态。

什么叫开放性的心态呢?举个例子。

当你看到一个观点,恰好最近读过的某本书里有这个观点,你会怎么想?

第一种是:这不就是某某书讲的内容吗?我已经知道了。

第二种是:这跟某某书讲的内容有相关联之处!我可以进一步对比思考……

前者就是一种封闭的心态,后者就是一种开放心态。

差别在哪里呢?前者是强调结果,找到了,就心满意足了;而后者是强调过程,找到了,又开启了一个新任务。

很多时候,差距就体现在这里。多走一步,往往就意味着,你比其他的人,又想得更深入了一点。

不要束缚住自己的思维。